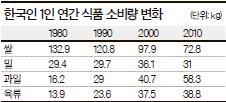

이 표를 통해 한국인의 식습관 변화 몇 가지를 읽을 수 있다. 첫째, 쌀 소비의 급격한 감소이다. 1980년에는 1인당 약 133kg의 쌀을 먹었지만, 최근에는 70kg 정도밖에 소비하지 않는다. 쌀 중심의 전통적인 식습관이 크게 바뀐 것이다. 둘째, 밀 소비량은 비교적 안정적인데, 전체 곡물 소비량 가운데 밀이 차지하는 비중은 상대적으로 증가했다. 셋째, 고기 소비가 30년 사이에 거의 3배로 늘어났다. 소득이 증가하면서 육류 섭취량이 증가한 것이다.

이 표를 자세히 분석해보면 우리나라 식량 공급체계의 취약성을 알 수 있다. 무엇보다 식량 자급률이 낮아지고 있다. WTO체제가 출범하면서 우리나라의 농산물 시장은 본격적으로 개방되었다. 쿼터제를 적용받은 쌀을 제외하면, 외국산 농산물이 우리 식탁을 지배하고 있다고 할 수 있다. 밀이 대표적이다. 빵이나 국수 소비가 증가하면서 밀은 한국인의 제2 주식이 되었다. 그러나 밀의 대부분은 수입되고 있는 것이 현실이다. 2009년을 기준으로 할 때, 밀 수입량은 약 375만 톤에 달했던 반면 국내 밀 생산량은 1만 9000 톤에 불과해 자급률은 1%에도 못 미쳤다. 결국 우리가 먹는 빵, 라면, 짜장면 등은 대부분 수입밀로 만들어진 것이라고 해도 과언이 아니다. 소비가 급증하고 있는 고기 역시 많은 문제를 안고 있다. 우리가 먹는 고기는 어디에서 오는가. 육류 자급률 역시 50%를 밑돌고 있으므로 상당량의 고기는 외국에서 수입된다. 미국산 쇠고기와 벨기에산 삼겹살이 식당에서 흔히 발견된다. 뿐만 아니라 국내산 가축 역시 대부분 수입 사료로 사육된다. 사료용 곡물로 대표적인 것이 콩과 옥수수인데, 각각의 자급률은 13%와 1% 정도이다. 국내산 쇠고기를 먹어도 실제로는 수입된 콩이나 옥수수를 먹고 있는 것이다.

소득이 증가하면서 식습관이 변하는 것은 당연한 일이라고 할 수 있다. 문제는 우리가 무엇을 먹는가가 먹거리 생산 구조와 깊이 연관된다는 사실이다. 예컨대 쌀 소비량의 감소는 벼농사 의존도가 높은 우리나라 농가의 어려움을 가중시키고 있다. 통계에 따르면 도농 간의 소득격차가 크게 벌어지고 있다. 2011년 도시근로자 대비 농가 소득은 59.1%로 역대 최저이다. 도시와 농촌 간의 소득격차는 한국사회의 심각한 불평등 구조를 여실히 보여준다.

음식에 대한 관심이 높아지고 있다. 좋은 음식, 안전한 음식, 깨끗한 음식을 먹는 것은 개인의 건강을 위해서 물론 중요한 일이다. 하지만 대학인이라면 음식의 선택이 사회적 의미를 지닌다는 점에도 관심을 가졌으면 하는 바람이다. 내가 무엇을 먹는가가 생산자 농민, 지역 생태계, 제3세계 노동자의 삶과 연결되어 있다는 사실을 인식하는 것이 필요하다. 달콤한 초콜릿은 중남미 카카오 농장 아이들의 값싼 노동력에 의존하고 있다. 육류의 과도한 소비는 굶주림에 시달리는 세계 8억 빈곤층의 기아 문제를 더욱 심각하게 한다. 사람들이 직접 소비할 수 있는 옥수수나 콩이 사료로 사용되기 때문이다. 값싼 쇠고기를 생산하기 위해 아마존 지역의 열대우림이 파괴되고 있다.

진정으로 좋은 음식을 먹고 싶다면 그것을 가능하게 하는 지속가능한 생산 체계가 만들어져야 한다. ‘내가 먹는 것이 바로 나’이다. 이때 ‘나’는 사회-정치적 존재이다. 내가 무엇을 먹는가가 사회를 바꿀 수 있다.

김철규 문과대 사회학과 교수