수능이 끝나고 본격적인 입시철이 다가오면 대학도 바빠지기 시작한다. 우수한 학생들을 유치하기 위해 대학도 ‘마케팅’에 나선다. 본교 또한 몇 년 전 피겨스타 김연아(사범대 체교09) 선수로 대대적인 광고전을 펼친 바 있다. 지성의 상아탑인 대학까지도 자신을 어필하는 시대. 이장혁(경영대 경영학과) 교수, 오주섭(미디어학부) 교수의 자문을 받아 대학들의 마케팅 전략을 알아본다.

대학도 상품일까

마케팅 측면에서 보면 대학 또한 하나의 ‘상품’이다. 품질이 우수한 제품은 인기가 많고 소비자들이 많이 구매하듯이 대학 또한 그러하다. 그러나 보통 상품과는 다르게 ‘대학’이라는 특성 때문에 여러 점에서 그 속성을 달리한다.

‘Targeting’ 확실한 타겟

‘대학’이라는 상품은 판매량이 한정돼 단순히 얼마나 많이 판매하는지는 중요치 않다. 어떤 소비자가 구매하는지가 판매자에게 매우 중요하다. 따라서 마케팅을 할 때도 어떤 소비자를 공략할 건지 확실한 타겟을 잡는 것이 핵심이다.

‘Collective Decision’ 다수의 의사결정자

별 고민 없이 사먹을 수 있는 과자를 구입하는 것과 자신이 갈 대학을 선택하는 과정은 천지차이다. 특히 ‘대학’이란 상품을 구입하는 결정과정에는 소비 주체자인 학생뿐 아니라 부모, 주변 친구, 입시학원, 친척들 등 다양한 의사결정자들이 참여한다.

‘Symbolic’ 상징적 상품

‘대학’이라는 상품은 구매 자체로 사회적인 함의를 품고 있다. 대학의 사회적 평가는 소비자의 구매를 신중하게 만들며, 대학 마케팅 효과의 한계로 작용하기도 한다. 사회에서 오랜 시간 굳어져온 이미지를 단시간의 마케팅으로 바꾸기가 힘들기 때문이다.

‘Complex buying’ 복잡한 선택 과정

상품은 소비자에게 얼마나 중요한 재화인지 나타내는 ‘관여도’와 동류의 상품 종류가 얼마나 많은지 나타내는 ‘다양성’의 두 가지 기준으로 분류 가능하다. ‘대학’은 상관성과 다양성 모두 높은 ‘Complex buying’ 부류에 속한다. 이 경우 구매 결정에 드는 시간이 오래 걸리며, 소비자가 근처의 상품을 쉽게 구매하기보다는 자신이 결정한 특정 상품을 직접 찾아 사게 된다. 이 부류에 속하는 상품으로는 신혼여행지, 주택, 차 등이 있다.

대학의 마케팅 전략

대학은 20년 전까지만 해도 광고의 무풍지대였다. ‘학문의 전당’이라는 고고한 이미지가 굳건했기에 광고를 꺼리는 심리가 강했다. 이런 추세가 바뀐 것은 1990년대 중반 대학자유화조치 시행 전후부터다. 신설 대학들이 속속들이 생겨나면서 대학들이 종전의 단순한 입시 공고, 모집 공고를 벗어나 이미지 광고를 하기 시작한 것이다. 불씨를 당긴 것은 다름 아닌 본교와 연세대의 이미지 광고로 1993년 말에는 연세대가, 1994년 초에는 본교가 각각 일간지에 대대적인 전면광고를 게시하기 시작하면서 고연전 못지않은 대학 광고전을 벌였다.

이제는 신문뿐 아니라 라디오나 인터넷 배너 등 대학광고는 자연스러운 현상이 됐다. 수많은 대학 광고가 범람하는 시기, 이들이 취해야 할 마케팅 전략은 무엇일까.

인지만으론 부족하다

‘널리 알린다’는 의미 그대로 광고(廣告)는 크게 두 가지 기능이 있다. 상품을 많은 사람들에게 인지시키는 것과 상품에 대한 추가 정보를 제공하는 것. 대학의 경우 마케팅을 할 때 전자에만 무게를 두는 것은 부적절하다. 이장혁 교수는 “대부분의 지원자가 대학만큼은 심사숙고하여 고르는 만큼 단순히 대학 이름을 인지시키는 마케팅 전략은 큰 효과가 없다”고 말했다. 따라서 대학과 관련한 구체적인 성과를 제시하거나, 대학의 성격을 나타내는 이미지 광고가 흔히 쓰인다.

차별화가 필요

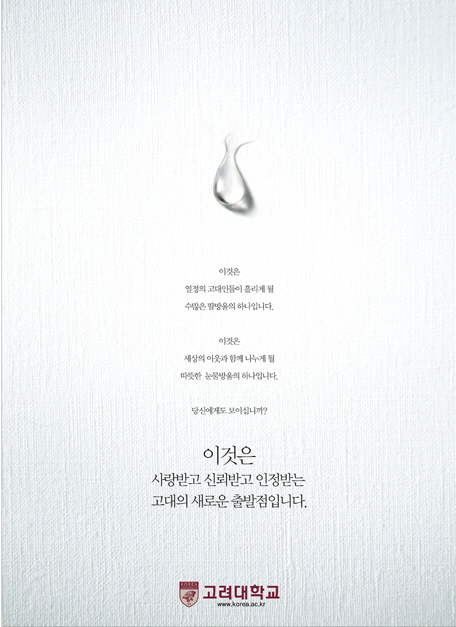

대학은 다양성이 높은 상품이다. 수시 지원 대학이 여섯 개까지로 한정되지만 학생들은 다양한 대안을 두고 고민한다. 동급의 대학보다 앞서나가려면 확실한 컨셉과 타겟을 잡는 것이 중요하다. 이를 위해 대학의 이미지 자체를 강조하거나, 특정 학과나 단과대를 내세우거나, 비전이나 실제 통계를 제시하는 등 다양한 전략이 사용된다. 단과대 별로 다른 마케팅 전략을 세워야 한다는 의견도 있다. 실제로 본교는 단과대별로 언론 광고를 다르게 내보내는 경우가 많다.

명품은 광고하지 않는다

오주섭 교수는 “명품기업이 매스매디어에 광고하지 않듯이, ‘명품’으로 자칭할 만한 대학이라면 신문이나 TV에 광고를 넣지 않는 편이 오히려 좋을 수도 있다”고 말했다. 무분별한 광고가 오히려 대학 이미지의 하락을 낳을 수도 있다는 것이다. 대학의 특성상 광고는 부수적인 요소라는 이유도 있다. 상품을 일단 ‘인지’하는 것이 중요한 다른 상품과는 달리 대학은 오랫동안 굳어져 온 사회 인식과 학생들의 점수에 따라 구매가 결정나기 때문이다.

스타 마케팅, 독인가 약인가

많은 대학이 소속된 유명인을 기용해서 광고를 내보내고 있다. 유명인 광고의 가장 큰 장점은 인지도에 있어서 큰 효과를 볼 수 있다는 것이다. 광고를 직접 보지 않은 사람들마저 ‘연예인 A가 다니는 B대학’으로 상품의 존재를 인지할 수 있다. 그러나 이미 상품이 여러 사람에게 인지되어 있을 경우 별 효과가 없다는 단점도 있다. 오주섭 교수는 “대학의 존재 자체가 잘 알려져 있지 않은 대학이라면 유명인 광고가 효과적이겠지만 본교라면 그렇지 않다”고 답했다.