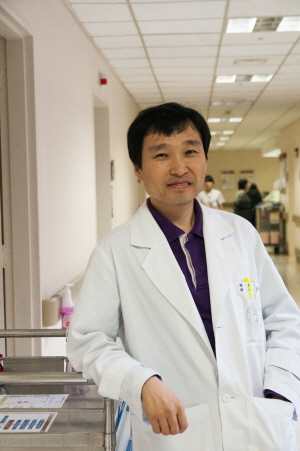

“통일이 되면 북한에서 수술받지 못해 고생하는 환자들을 위해 헌신할 수 있는 의사가 되고 싶어요.” 탈북자 최초로 외과 전문의 자격증을 취득한 고윤송(남·41) 씨는 본교 안산병원에서 4년의 레지던트 생활을 거친 후 전문의 시험을 통과했다. 그는 2007년에 한국으로 넘어와 전문의 자격을 취득하기까지 수많은 우여곡절을 겪었다.

“철없는 마음에 바깥세상이 궁금했다”고 말하는 그는 평안남도 평성의학대학을 졸업한 후 북창군병원에서 결핵 환자를 진료했다. 그의 일은 기침하는 환자들을 진단하고 약을 처방하는 것이 전부였다. 반복되는 일에 싫증을 느낀 그는 2003년 중국으로의 탈출을 결심했다. 하지만 중국에서의 삶은 녹록지 않았다. 공안에 붙잡히면 언제든 북으로 끌려가야 한다는 불안감 속에 온갖 잡일과 막노동을 전전했다. “돈을 벌어도 의미가 없고 목적 없이 사는 기분이었어요. 제 청춘이 너무 아까웠어요. 그래서 한국행을 결심했죠.” 찬바람에 뼛속까지 시리던 2007년 1월 15일, 그는 마네킹을 실은 컨테이너에 몸을 숨긴 채 인천항으로 향했다.

고윤송 씨는 한국에서 의사가 될 수 있다는 생각은 꿈에도 하지 못했다고 한다. 의대에는 탈북자 특별전형이 없기 때문이다. 그러던 중 탈북 의사는 면접을 통과하면 경력을 인정받아 의사 국가고시를 치를 수 있다는 소식을 듣고 도전해보기로 했다. “공부를 시작하려던 차에 우연히 이원진(의과대 의학과) 교수님의 부탁으로 학생들에게 북한의 의료실태에 관해 설명한 적이 있어요. 그 강연을 계기로 이 교수님의 도움을 많이 받았어요. 본교 도서관에서 공부도 하고 책도 빌릴 수 있게 해주셨죠.” 결국, 그는 2년간의 공부 끝에 국가고시에 합격했고, 신세를 진 고대병원에 레지던트로 지원했다.

남한에서 의사로 새로운 삶을 시작하려는 그에게 가장 힘들었던 것은 영어였다. “북한에서는 의학용어를 라틴어로 사용해요. 환자가 자신의 병명을 알면 오히려 역효과가 날 수도 있기 때문이죠. 그런데 남한에서는 의학을 영어로 가르치고 책도 영어로 돼 있더라고요. 영어 공부가 가장 힘들었어요.”

그는 북한의 병원이 사실상 빈껍데기에 불과하다고 말했다. “북한은 원래 무상치료제였어요. 병원에서 치료를 받을 때 돈이 한 푼도 안 든다는 거죠. 그런데 갑자기 국가 사정이 어려워지면서 공급 체계가 두절됐어요. 이제는 병원에 가도 더 이상 약이 없어요. 의사가 처방을 해주면 시장에 나가서 약을 구해야 해요. 의사가 있어도 직접 치료는 할 수 없는 상태입니다.”

고 씨는 대북 의료지원방식에도 전면적인 변화가 필요하다고 했다. “예전에는 의약품이나 장비를 지원했거든요. 그런데 이건 소모품이어서 큰 의미는 없어요. 다 떨어지면 그만이니까요. 그 대신 CT나 X-RAY 등 의료장비를 다 갖춘 컨테이너를 보내는 것이 더 좋은 방법입니다. 쉽게 생각하면 야전 수술 팀이 나가는 겁니다. 환자가 오면 그 안에서 진단하고 수술해서 퇴원하도록 하는 거죠.”

그는 지금부터 통일 후를 대비해야 한다고 강조했다. “통일 후 북한의 의료 상황을 빠르게 개선하기 위해서는 북한 의료진이 직접 전문 장비를 다루도록 도와줘야 해요. 그러려면 그들을 단기적으로 재교육할 시스템이 필요하죠. 지금부터 부단히 북한과 접촉해야 해요. 의료에는 이념도 없다고 하잖아요.”