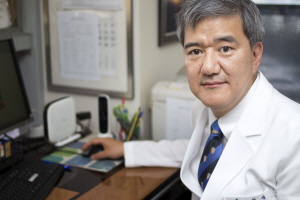

‘좋은 의사 연구소’는 좋은 의사를 만들기 위해 의학도에게 인문학을 가르친다. 기존의 ‘의인문학교실’에서 이름도 바꾸며 인문학의 틀에서 벗어난 ‘의료 인문학’을 추구하고자 했다. 환자가 처한 상황에 공감할 수 있는 의사를 키우고자 하는 좋은 의사 연구소의 이현석 연구교수를 만났다.

이현석 교수는 의료 분쟁의 해결책으로 ‘의사의 솔직한 사과’를 제시했다. 이 교수는 “의사에게 책임이 있는 의료사고의 경우, 의사의 솔직한 사과만으로도 굉장히 많은 경우 쉽게 합의가 이뤄진다”며 미국의 ‘Sorry works’를 예로 들었다. 렉싱턴(Lexington)의 재향군인병원에서 시작된 ‘Sorry works’는 의료 문제 발생 시, 의사가 먼저 문제를 공론화하고, 사과하며 환자와 함께 수습에 대해 고민하는 것을 원칙으로 한다. 의료분쟁의 목표는 ‘환자가 만족하고 돌아갈 수 있는 것’이 돼야 한다는 것이다.

이 교수는 “의사들이 착각하기 쉬운 것은, 환자가 문제를 삼지 않고 돌아가면 큰 문제없이 잘 됐다고 생각하는 것”이라며 “병원의 과실을 확신하고 불만을 가져도 표출하지 않는 환자도 많다”고 말했다. 그렇기에 의사는 환자가 완벽하게 만족하도록 의료 분쟁을 수습해야 한다. 이는 환자의 병원 재방문 여부와 상관없이 좋은 감정과 인연으로 남는다. 그는 “환자에게 요령껏 답변해 환자가 재판을 해봤자 이길 수 없다는 생각으로 돌아가게 하는 것은 의료분쟁을 완전히 잘못 다루는 것”이라고 했다.

의료사고 상황을 수습해줄 국가의 장치가 없는 것은 의료 분쟁을 복잡하게 만드는 요인 중 하나다. 이에 따라 의료 사고의 가해자에 대한 사회적 합의가 이뤄지지 않기도 한다. 의사가 최선을 다했는데도 환자가 쾌유되지 않는다면 의사 입장에서는 억울할 수밖에 없다. 마찬가지로 환자 입장에서도 병원에서 지시하는 대로 충실히 따랐지만 결과가 나쁘게 나왔을 경우 억울한 상황에 처한다. 이현석 교수는 “감당할 수 없는 상황에서 관련자를 보호해줄 장치가 우리나라에는 아직 없다”며 관련 장치의 필요성을 강조했다.

끊이지 않는 의료사고는 의사에 대한 불신을 키우게 된다. 이현석 교수는 “의사가 잘못 한 부분도 있지만, 의사 한 명의 잘못을 의료계 전체의 잘못으로 왜곡하는 미디어에도 책임이 있다”라고 했다. 이러한 불신을 해결하기 위해, 의사는 환자와 ‘소통’해야 한다. 환자의 삶 전반에 대한 이해는 의사와 환자 사이의 신뢰뿐만 아니라, 진료의 측면에서도 도움을 준다. 환자와의 대화를 통해 단순 회진에서 놓치기 쉬운 증상을 잡아내 정확한 진단을 할 수 있기 때문이다. 그는 “환자를 인간적으로 이해하는 것은 의학적 진료에도 큰 도움이 된다”고 말했다.

이현석 교수는 “환자와 의사의 불신은 진료에도 나쁜 영향을 끼친다”며 “의사와 환자 사이 신뢰 회복에는 사회의 노력도 필요하다”고 말했다. 환자는 의사가 수술을 권하면 경제적 이득을 위해 불필요한 수술을 권하는 것은 아닌지 의심한다. 의사는 의사대로 항상 소송에 대해 불안해한다. 이처럼 사회적 신뢰가 부족하다보니, 환자는 개인적 신뢰에 의존할 수밖에 없다. 병원에서 수술을 권하면, 아는 의사에게 조언을 구한 후 수술 여부를 결정하는 환자의 모습은 이러한 현실을 보여준다. 이는 간접 비용의 낭비기 때문에, 사회 전체적으로도 일부 의사의 ‘자질 문제’를 의료계전체의 문제로 몰아가지 말아야 한다는 것이 이 교수의 생각이다.

그는 ‘의학 지식에 치우쳐있는 교육’을 현재 의학교육의 취약점으로 지적했다. 서양 의학이 일제 강점기에 일본을 통해 들어오며 기계적으로 질병을 치료하는 시스템으로 고착됐기 때문이다. 그래서 질병 외에는 관심을 갖지 않는 문화가 정착됐다. 이 때문에 한국의 의사들은 높은 수준의 저렴한 의료 서비스를 제공하는데도, 그에 상응하는 평가를 받지 못했다. 이현석 교수는 “의료시스템의 개혁을 위해 좋은 의사 연구소와 같은 단체는 반드시 필요하다”고 강조했다.