문화재 보존, 어떻게 이뤄지나/진행되나/적용되나

문화재별 복원 과정 비교 분석

문화재, 복원작업도 제각각

문화재는 과거와 미래를 이어주는 징검다리다. ‘보존과학’은 땅속에 묻혀있던 문화재가 세상에 드러나 그 가치를 발휘하는 발판이요, 오랫동안 향유할 수 있는 과거와 오늘날의 자산이다.

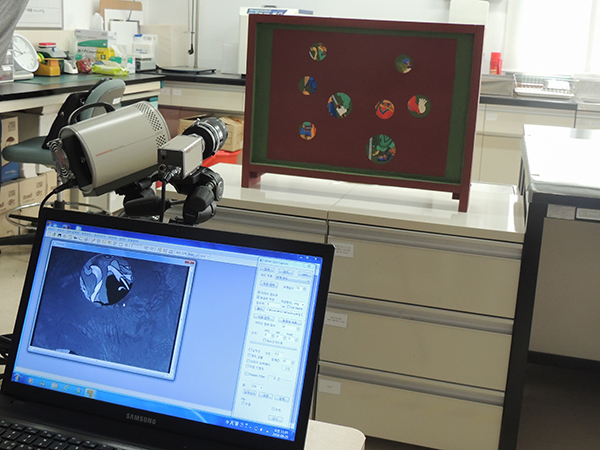

본지는 대전에 위치한 문화재보존과학센터에 가서 재료별로 다르게 진행되는 문화재 복원 작업을 취재했다. 문화재는 유물은 재료에 따라 크게 돌, 흙 같은 광물에서 얻는 무기질 문화재와 생명체로 만들어지는 종이, 직물, 나무 등의 유기질 문화재로 분류된다. 이들 문화재가 어떤 과정을 통해 복원이 이뤄지는지를 알아보기 위해 총 7가지 분야 중 석조, 토기, 벽화, 지류 4가지를 비교·분석했다.

석조문화재

석조문화재는 대부분 야외에 설치돼 있어 시간이 지나고 환경이 변화하면 점차 풍화된다. 일정 시간이 지나면 급격하게 손실되기도 한다. 최근에는 공업화로 인한 오염, 산성비 같은 환경요인에 의한 훼손 속도가 더욱 심해지고 있다.

다른 문화재에 비해 규모가 큰 석조문화재는 전면 해체해 보존처리할 경우 손상이 발생하기 쉽다. 이 때문에 상태 조사 직후 균열을 임시로 메우는 등 응급 보존처리로 손상 발생 위험을 사전에 차단한다.

벽화문화재

벽화문화재는 다양한 외부 환경에 노출로 손상을 입는다. 대기 변화에 영향을 받거나 각종 동·식물에 의한 손상을 받기도 하고 건물에 영향을 받기도 한다.

우리나라는 사찰벽화가 벽화문화재의 대부분을 차지한다. 그림을 그린 종이를 벽에 붙인 벽화(첩부벽화)를 제외하고는 토(土)벽화가 주를 이루고 있다. 주로 산 중턱, 계곡 등 수풀이 우거진 자연환경 속에 위치하는 사찰건물은 습기와 자외선에 가장 큰 영향을 받는다. 수풀이 우거진 곳은 토벽화에 고습한 환경을 조성해 수분을 공급한다. 이는 결로현상, 모세관현상에 의한 구조적 손상 등을 야기한다. 연중 내내 태양광에 직접 노출되는 외벽화는 채색층에 탈색 현상이 가속된다.

지류문화재

지류문화재는 주요 재질이 종이이기 때문에, 주변 환경에 특히 민감하다. 보존처리는 해당 유물의 형태, 손상 정도, 제작 기법, 재질 등을 밝히는 기초조사를 바탕으로 안료 등 유물 제작시 사용된 재료를 복원, 개발하는 일도 병행된다. 붓 등으로 표면을 털어내는 건식세척이 끝나면 화학약품을 쓰거나 침적으로 이물질을 제거하는 습식세척을 시작한다. 습식세척은 글씨나 인장 여부 번짐을 테스트한 뒤 실시한다. 공통적으로 문화재 보존 작업은 더 뛰어난 보존처리 기법이 개발될 때를 대비해 ‘최소한의 보존처리’를 목표로 진행한다. 지류 문화재는 7개 문화재 중 가장 ‘최소한의 보존처리’에 신중을 가한다. 엑스레이 촬영 등으로 지워진 그림의 원래 형태를 알 수 있어도 덧대 그리지 않는 이유다.