아직 차가운 바람이 채 가시지 않은 어느 늦겨울날, 우리는 약속을 주고받았다. 이번에는 한국이 아닌 따뜻한 곳에서 크리스마스를 보내자고. 사실 위태로운 기약이었다. 함께할 미래를 상상하며 한껏 상기된 표정으로 들떠 있는 당신의 얼굴에 솔직한 속내를 드러내긴 어려웠다. 나는 그저 겸연쩍은 미소를 애써 그리며 고개를 가볍게 끄덕일 뿐이었다.

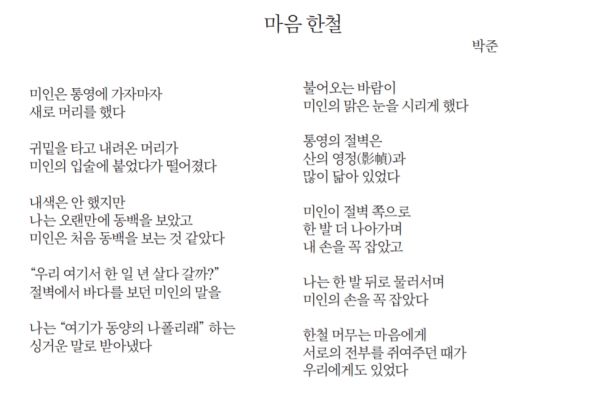

시 속의 화자와 미인은 그때 당시의 우리와 닮아있다는 생각을 했다. 통영의 절벽은 화자에게는 사실상 연애를 마무리하는 길과 같이 느껴졌으리라. 눈으로는 서로 같은 곳을 보고 있지만, 마음은 반대 방향으로 향하고 있다는 것을 미인은 모르는 눈치였을 것이다. 나도, 당신도 그랬다. 절벽을 두고 밀어내려 하지만 곧이어 당겨지고 마는 그 압력 사이에서 나는 서성거리고 있었다.

서로의 얼굴만 쳐다봐도 배시시 쏟아지는 웃음을 감출 여력이 없을 때가 분명 있었다. 가슴 한 켠 가득히 차오르는 설렘에 어쩔 줄 몰라 잠 못 이루는 나날들에 취해있던 때도 있었다. 서로에게 모든 것을 주고 싶어하며 행복해하던 그 시절과 지금의 나는 너무나도 달라져 있었다. 늘 한결같은 당신을 바라보며 이따금 우리의 온도 차를 체감할 때마다 서글퍼질 따름이었다. 책임감이나 죄책감 따위와 같은 감정이 아니었다. 그것은 내 의지로 마음을 다스릴 수 없는 스스로에 대한 책망에 가까웠다.

서로의 손을 꼭 잡고, 맑은 눈이 시리도록 당신을 쳐다보던 그때 품었던 그 감정은 꾸밈이 아니었다. 한철 머물렀던 마음이지만 기억은 선명하게 살아있다. 두터운 외투를 꺼내야 할 계절이 찾아올 때마다, 그 한철 머무르는 마음에서 피어난 기억을 먹으며 살아간다.

글 | 문정현(자전 행정13)