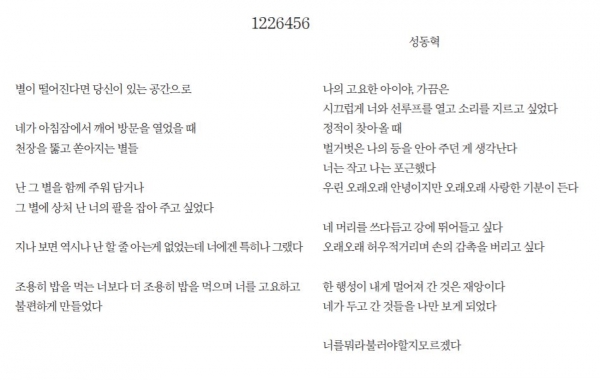

사랑의 희귀한 순간들은 별에 보관되곤 한다. 별에는 수많은 인연의 눈짓, 입김, 그리고 심장에서부터 뜨겁게 달궈진 벅찬 낭만이 담긴다. 별들은 체내에서 나온 특유의 온기로 녹을 대로 녹아 동글하게 다듬어진 것처럼만 보인다. 그러나 별이 못보다 뾰족하고 고드름보다 찰 수 있다는 것을 알까. 별에 수납된 시공간의 서랍이 흔들려 무너질 때, 혹은 하늘에 서 있을 힘을 잃고 부서져 내릴 때. 별은 매몰차게 정과 열을 버린 채 떨어진다. 그럼에도 당신에게 떨어지길 바라는 건, 주워 담는 순간에도,흉질까 맘 졸이는 순간에도, 우리 별들을 보기 위해서이다.

소음은 사랑을 어지럽게 한다. 중첩된 음성은 굴곡진 신경을 낳는다. 곤두선 뇌를 피해 당신을 괴롭히지 않으려, 위태로운 단절에서 멀어지려 나 또한 고요를 택한다. 정적의 순간에도 사랑을 포개면, 너와 나는 작지만, 그 포근함은 크다. 일종의 조용하지만 용감한 커뮤니케이션이다. 하지만 고요했기에 처절하다. 네 머리를 쓰다듬고 강에 뛰어든다면 별을 뒤로한 채 살결을 느끼는 것보다 소란스럽겠지만, 그렇게 해서라도 나는 너를 버리고 싶다. 정돈되게 사랑했기에 어지럽게 잊고 싶다.

이 커뮤니케이션이 끝나면 지나간 것을 향한 응시만 남는다. 네가 두고 간 것들을 나만 보게 된다. 너무 많은 별을 모으다 보니 행성이 돼버린 당신의 종말은 재앙이다. 남겨진 것이라곤 정지된 궤도를 훑고 있는 나뿐이다. 날카로운 별들을 보려다 그만 고요하게 오래오래 사라져버린 당신의 감촉과 잔상을 훑고 있는 나뿐이다. 더 이상 호명할 실체가 없다. 그러나 마지막 잔상은 청명하기만 하다.

이별은 건조하고 파괴적이다. 몇 겹의 사랑을 포개 달이 있는 곳까지 쌓아 올린 별들은 연약하게 부서지고, 단정하게 속삭인 우리 이야기들은 금방 지저분해진다. 남은 것들은 우주만큼 광활해서 아득하기만 하다. 그래서일까. 이렇게 이별 시를 읽고 이별에 관해 글을 쓰지만, 아직도 나는

너를뭐라적어야할지모르겠다

김나연(문과대 언어17)