잘 지내냐는 말에 유독 서러운 때가 있다. 자취방에서 혼자 밥을 먹다 엄마의 전화를 받았을 때, 친구가 요즘은 잘 지내냐며 물어볼 때 나는 괜히 그 말이 서글프다. 분명 걱정 어린, 애정 어린 말인데 그 말이 유독 시리게 다가올 때가 있다.

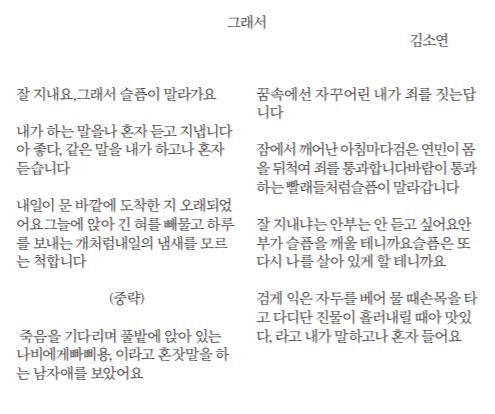

잃어버린 사람들이 생각나는 4월이다. 아픔을 가진 자들에겐, 기억을 가지고 남겨진 자들에겐 잘 지내냐는 안부는 어쩌면 잘 지내야 한다는 바람으로 다가온다. 안부를 묻는 것은 부재를 떠올리게 만든다. 슬픔은 나를 살아있게 한다. 내가 살아있다는 것을 깨닫게 한다. 살아있는 나는 죄를 짓는 기분이 든다. 잘 지낸다는 것은 부재에 대한 망각이다. 내일은 살아남은 자들이 앞으로 나아가야 하는 날이다. 잘 말려 둔 슬픔이, 잘 지내냐는 그 말 하나에 다시 젖어간다.

오후 내내 공들여 쌓은 모래성이 파도에 서서히 붕괴되는 것을 보았다. 공들여 쌓은 모래성이 무너진 것에 슬퍼해야 할까. 혹은 파도에도 무너지는 모래였다는 것에 슬퍼해야 할까. 슬픔은 말라간다. 잘 지내냐고 물어서 잘 지낸다고 답했다. 나는 잘 지낸다. 슬픔이 말라가니 틀린 말은 아니다.

4월 3일, 16일, 18일, 19일. 멈춰서 너를 기억할 날이 있는 것을 다행이라고 해야 할지도 모르겠다. 그렇다면 슬픔이 다시 젖을 수 있을 테니까. 나는 너에게 잘 지내냐고 묻고 싶다. 너의 안부가 궁금하다. 오늘은 달게 익은 자두를 너와 함께 먹고 싶은 날이었다. 네가 없어도 봄은 돌아오더라. 나는 서러워할 봄이라도 있겠지만.

김민지(미디어18)