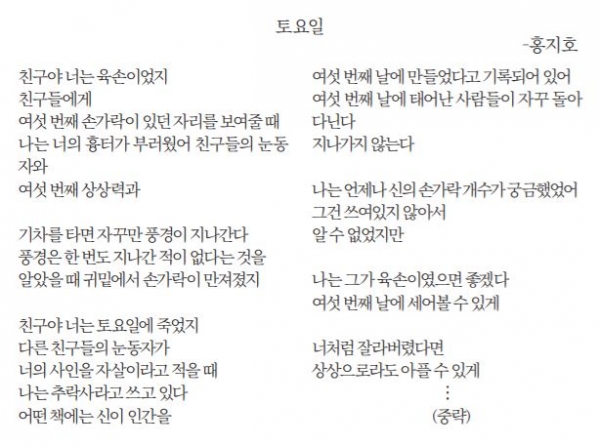

무의미는 무의미한가? 가고 없는 친구에게 시인은 물었지만, 시를 읽는 이도 겨냥하는 듯한 서늘한 질문이다. 다시 읽으면 없는 것을 그리워하는 허망한 목소리도 들린다. 이 글을 읽는 여러분은 의미를 믿는가? 아니면 무의미를 믿는가.

사람들은 모두 다르다. 특이점이 없는 사람은 없을 것이다. 하지만 다수는 자신의 개성을 숨기고 산다. 다른 것은 틀린 것으로 변질하기 쉽기 때문이다. 화자의 친구는 세상에서 ‘틀린 것’이었던 듯하다. 친구의 여섯 번째 손가락은 상상으로만 남게 되었다.

그 친구는 언젠가의 토요일에 추락했나 보다. 하지만 화자의 손가락은 다섯 개뿐이라 토요일까지 셀 수가 없다. 친구가 있는 그 날에 닿을 수가 없다. 그래서 신의 손가락이라도 빌려 친구를 추모하고 싶어 한다. 신에게 만약 여섯 번째 손가락이 있더라도 자를 필요가 없다. 창조주이기 때문이다. 그러나 사회에서 살아가는 인간은 선택권이 별로 없다.

신은 왜 이런 세상을 만들었을까? 신은 왜 친구를 죽게 했을까? 어느 날 목사의 말을 듣고 있던 화자의 귀에 문득 의심이 자라난다.

여전히 풍경은 지나가지 않고 사람들도 지나가지 않는다. 친구는 무의미인 채로 죽었다. 화자는 신이 친구와 같은 육손이기를, 그래서 여섯 번째 날을 책임지기를 바란다. 그게 안 되면 없어진 손가락이 아파하기라도 하길 바란다. 슬픔은 조용했고 세상과 신은 늘 그래왔듯 여전하다.

최영인(문스대 문예창작19)