끈덕진 무기력과 자기 회의의 늪에 빠져 허우적대는 내게 누구도 구원의 손길을 내밀지 않는다. 당연하지. 살려달라며 단말마의 비명조차 뱉지 않은 채 그대로 잠겨 들었으니. 우울은 나의 숙명, 죽음과 나는 필연. 김(金)은 기나긴 외로움 속에 끝내 자신을 가뒀으리라.

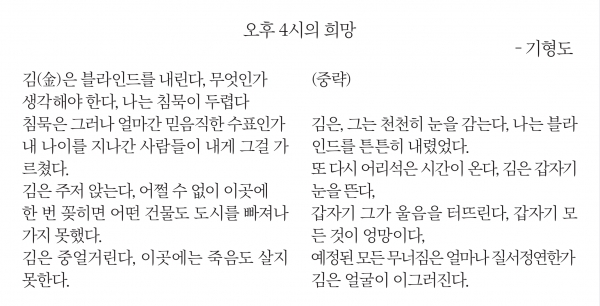

‘침묵은 금’이라는 말이 있지 않나. 수십 수백 번을 애원하고 절규하다가 이내 우울은 홀로 감내해야만 한다는 사실을 깨달은 게지. 그런 김에게 오후 4시란 자신을 온전히 마주하게끔 만드는 괴로운 순간이다. 그래서 블라인드를 내리고, 이불에 몸을 숨기고, 추악한 본 모습으로부터 도망가기 위해 스스로를 옭아맸다. 허나, 감정의 찌꺼기는 블라인드 창살을 뚫고 들어와 무자비하게 김을 헤집어 놓는다. 내가 대체 무얼 잘못했길래 이리도 지독하게 괴롭히느냐며 호소한들 무슨 소용이 있으랴. 이미 우울은 김(金)을, 나를, 그리고 우리를 집어삼켜 버린 것을.

그래서 이 시에서 말하는 ‘희망’이란 그토록 염원하던 죽음에 가까워질 수 있다는 희망이 아닐까 생각한다. 오후 4시가 되면 참혹한 현실을 깨닫고, 더는 생을 이어갈 필요가 없다는 사실이 그의 뇌리에 박힌다. 자의 아닌 자의로 자기 목을 조르게끔 만들지. 하지만 60분은 짧은 시간. 시침이 5에 다가서는 순간, 희망은 아스라이 사라지고 다시금 생을 갈망하게 된다. 그러나 우리는 모두 알고 있었지. 그는 결국 제 손으로 제 목을 조르지 못할 거라는 걸, 구역질 나는 삶을 꾸역꾸역 살아나갈 거라는 걸. 그렇게 고독 속에 짓눌리며 다가올 내일의 오후 4시를 기다리기를.

박수빈(글로벌대 독일학19)