사회 도처에서 한 번씩 차별과 권력질의 부조리가 결국 크게 곪아 나오곤 할 때마다 되묻게 되는 것이 한 가지 있는데, 바로 우리가 어쩌다가 여기까지 왔는가 라는 질문이다. 원류를 알면 치료를 할 수 있다는 식의 장대한 포부라기보다는, 그런 문제들이 우리의 그저 그런 평범한 일상 속에 얼마나 뿌리 깊게 자리 잡고 있는지 직면하는 과정이다. 물론 답하는 과정은 의외로 어려운데, 스스로 겪어온 사회 환경의 과거를 되짚어가면서 아름다운 추억 보정에 빠져서도 안 되며, 반대급부로 피해자 역할의 자기연민에 심취해도 안 되기 때문이다. 지금에 와서는 가해 시스템의 일부가 되어있는 자신을 인식하고 되돌아보려면, 정직한 건조함이 필요하다.

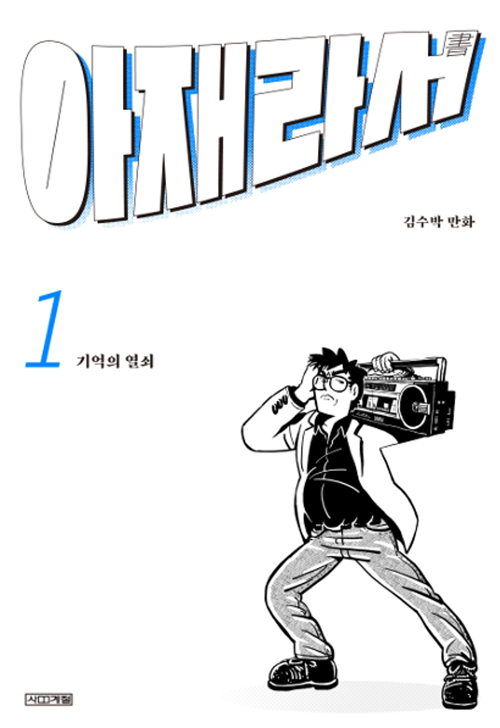

<아재라서>(김수박 / 사계절)은 “아저씨 문화”라는 우리 사회 주류의 어떤 일상화된 권력 위계와 폭력적 갈등 해결 방식에 대해 그 원형을 거슬러 올라가는 작품이다. 그런 목적의 이야기가 주목하는 곳은 바로 십대 후반이라는 나이, 남자 고등학교라는 사회다. 작품을 여는 “기억하는가? 열일곱, 열여덟, 열아홉 시절을. 오랜 기억 중에 그 3년의 기억만이 안개 속 같다”는 나레이션은, 그 시절의 경험이 우리에게 얼마나 당연하다는 듯이 흡수되어 있는지에 대한 역설이다. 40대 중반 “아재”들이 우격다짐을 하다가 어쩌다가 이렇게 되었는지 고등학생 시절을 회상하는 방식을 통해서, 이 작품은 또래 문화 속에서 형성된 권력에 대한 인식, 정의 개념, 행동에 나서는 순간의 선택기준, 타인, 특히 여성을 대하는 태도 등을 기억 속 여러 에피소드로 펼쳐낸다.

얼핏 보면 또 다른 훈훈한 추억 소재물의 인상을 풍길 수 있는데, 토끼춤이든 경양식집이든 90년대 초입 문화에 대한 정밀한 회고가 근간에 깔려있기 때문이다. 하지만 그 안을 살아가는 사람들의 모습에 대해서도 애증의 필터를 빼놓고 건조한 상황 설명만으로 전개를 하고 있으니, 그야말로 부조리 대잔치다. 성적 상상력 넘치고, 서로 힘으로 권력서열 세우며 외부에 무지하며 그 무지를 멸시로 풀어내는 흔한 고등학생들이, 공사구분 없이 권력 휘두르는 선생, 이치와 절차보다는 그런저런 관계 맺음으로 일이 진행되는 사회체계를 살아간다. 벌어지는 사연들은 70년대 얄개 시리즈의 전통을 이어갈 듯한 유쾌한 학원 코미디 같은데, 그 안에 담긴 건조한 성찰에 주목하면 은근히 사회비판 스릴러다. 경쾌한 포즈로 가득한 그림체와 리듬감 좋은 국면 전환 많은 연출방식 속에, 너무 가볍지도 너무 무겁지도 않게, 그 안개 속 같다던 기억을 누구보다 선명하게 되짚는다.

주인공 갑효는 고등학생 시절, 흔히 만화에서 등장하는 싸움 잘하는 “짱”도, 아름다운 꿈을 품었지만 소외되며 고통받는 “미운 오리”도 아니었다. 그 문화에 순응하며 적당히 거만하게, 적당히 비겁하게 살면서 대충 아저씨로 성장한 수많은 이들 가운데 하나일 뿐이다. 그가 자신을 비추기 위해 펼치는 기억이, 우리 각자의 기억을 끄집어내는 계기가 되기를 희망한다.

글ㅣ김낙호 만화연구가