옛것과 현대가 마주하는 서울의 풍경. 뭉툭한 벽돌집에 얹어놓은 기왓장을 보며 우리에겐 흩어지지 않는 과거가 산적해 있음을 짐작한다. 사람은 살고, 문화는 쌓이며, 시간은 흐른다. ‘서울미래유산’은 문화재로 등록되지는 않았지만, 미래 세대에게 전달할 가치가 있는 근·현대 문화유산을 뜻한다. 2013년부터 서울시가 시작해 2019년 12월 기준 총 470개, 성북구에는 22개의 서울미래유산이 등재됐다.

급변하는 사회 속에서도 옛 시절의 감성을 그대로 담고 있지만, 일부 유산들은 보존을 지속하기가 어려운 상황이다. 옛것이 사라진다는 건 사람들의 기억 속에서 잊힌다는 것이다. 성북구의 미래유산 중 심우장, 북정마을, 성북구 한옥밀집지역을 사진으로 담았다.

만해(萬海)의 얼이 서린 심우장

안암역에서 1111번 버스를 타고 20분. 성북동 길거리 한쪽에 한 남자가 꼿꼿한 자세를 유지한 채 앉아있다. 결심을 한 듯, 남자는 주먹을 굳게 쥐고 있다. 시 <님의 침묵>으로 유명한 만해(萬海) 한용운이다.

시인이자 승려, 독립운동가인 한용운은 입적하기 전까지 이곳 성북구 성북동에 살았다. 그가 1933년부터 1944년까지 머물렀던 곳이, ‘심우장(尋牛莊)’이다. 보통의 한옥이 남향인 데 비해, 심우장은 북쪽을 향해있다. 남향으로 집을 지으면 조선총독부를 마주하기에 만해는 집의 방향을 돌려버렸다. 독립운동가 한용운은 한낮의 햇볕 없이도 그렇게 살았다.

기와로 지어진 한옥이라기엔 다소 집이 작고, 방도 소박하다. 마당에는 한용운이 직접 심은 향나무가 드리워져 있다. 심우장 마당에서 경치를 바라보면 성북동 골짜기가 훤히 보인다. 그가 찾고자 했던 가치, 100년 가까운 세월을 견딘 한옥에 여태 남아있다.

낮은 지붕과 좁은 골목이

그대를 멈추게 하는 곳, 북정마을

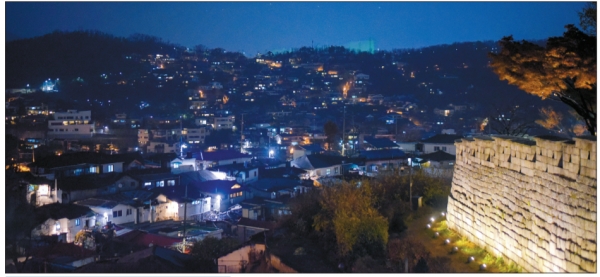

심우장 문밖을 나서면 두 사람이 나란히 걷기에도 좁은 골목길이 펼쳐져 있다. 성곽과 마을이 아름답다는 안내 문구를 따라 골목 끝을 향해 발걸음을 옮긴다. 그렇게 걷다 보면 계단과 벽에 새겨진 분홍빛 꽃과 비둘기가 방문객을 반긴다. 가파른 계단을 따라 오르다 헐떡이는 숨을 고르고 고개를 들면, 빼곡이 들어선 허름한 집들과 서울 시내의 전경이 한눈에 담긴다. 북악산 자락 성곽 아래 볼록 솟아있는, 북정마을이다.

한양도성 성곽 아래 자리 잡은 북정마을은 1969년 김광섭 시인이 발표한 <성북동 비둘기>의 배경이 되는 마을이기도 하다. 60~70년대 산업화로 인해 살 터전을 잃은 주민들이 모여 형성된 마을. 갈 곳 잃은 비둘기들이 모인 북정마을은 여전히 당시 골목길 풍경을 고스란히 간직하고 있다. 마을의 버스 정류장 옆에 있는 북정카페 벽면에는 과거 마을 주민들의 모습을 담은 사진들이 걸려있다. 빛바랜 사진들은 북정마을이 살아온 세월을 고스란히 느끼게 해준다. 사람들이 모이는 모양새가 ‘북적북적하다’에서 이름이 유래된 북정마을의 옛 모습을 가늠케 한다.

한양도성 성곽은 북정마을을 울타리처럼 감싼다. 성곽에 올라 멍하니 북정을 내려다보면 다른 시대에 와있는 듯하다. 성곽 뒤편에 오른쪽으로 보이는 아랫동네는 수많은 불빛으로 북적이지만, 왼편 북정은 골목길에 이따금 보이는 노란 가로등 빛이 전부다.

성북 한옥밀집지역, 한옥의 미래는

빌딩숲 도시에서 한옥은 보기 힘든 건물이지만, 성북구는 다르다. 일제강점기 시가지 계획령과 1936년 돈암지구 개발을 기반으로 지어진 도시 한옥이 아직 군데군데 남아있다. 2015년 성북구의 미래유산으로 지정된 2개의 한옥밀집지역은 한국의 근대 주택 유형으로서 보전 가치를 인정받았다. 벽돌로도 짓고 시멘트를 덧대기도 했지만, 나름대로의 개성을 담아 현대와 조우한다.

현대식 건물들 사이로 짙게 깔린 기와지붕. 지붕 밑 거리는 시대의 흐름에 따라 조금씩 변했지만, 고유의 정취는 아직 남아있다. 한옥 사이를 잇는 골목길은 한산하다. 깊이 들어갈수록 좁아지는 골목은 낮에도 기와지붕에 가려 빛이 들지 않는다. 가로등조차 없는 길. 고개만 돌려도 지하철역과 고층 빌라들을 볼 수있는 길목은 과거로 빨려 들어가는 문턱 같다. 거미줄처럼 가늘게 비치는 햇빛에 의지해 과거의 서울로 들어간다.

골목길과 함께 늘어선 담장 밑엔 가지각색의 화분들이 놓여있다. 빨랫줄에는 말린 배춧잎이 널려있고, 장독대 여러 개가 옹기종기 모여 있다. 가족들이 다 같이 모여 겨울을 준비한 지 얼마 안 됐나 보다. 사람 냄새가 느껴진 순간이다.

대부분은 일반 가정집이지만, 몇몇 집들은 시간이 지나면서 카페나 식당으로 바뀌었다. 저녁때가 돼 불이 들어오기 시작하면 기와 밑으로 네온사인 간판들이 종종 보인다. 향수를 간직한 채 마을은 조금씩 모습을 바꿔가고 있다. 이들 한옥은 앞으로 어떻게 사람과 더불어 살아갈까. 궁금하다면 다가가면 된다. 손길 닿는 한 마을의 기억은 영원하기에.

양태은·박상곤 기자 press@