서울특별시 성북구 곳곳에는 한국 문학의 내음이 깃들어 있다. 성북구에 자리한 문인들의 생가와 문학 작품의 배경, 문인들을 기념하는 공간 등을 따라가 보면 작품을 한층 더 풍부하게 감상할 수 있다.

작품 속 성북 이야기

문학 작품에 담긴 장소들을 다시 찾아갔다. 예전과 사뭇 달라졌을까, 혹은 온전히 남아있을까. 책으로만 접하던 성북의 풍경을 직접 마주하며 소설의 장면들을 새롭게 그려봤다.

미아리고개 미아리고개는 돈암동과 길음동을 잇는 고개로, 6·25전쟁 시기에 많은 피난민이 지나간 길이다. 박완서의 <그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까> (1992)에 묘사된 미아리고개를 통해 6·25전쟁 당시 성북구 돈암동의 상황을 파악할 수 있다. 현재 미아리고개는 차도와 고가도로가 개통돼 많은 차가 오가고 있다.

“다음 날 오빠는 새벽같이 학교로 출근했고, 나는 동숭동 문리대로 등교했다. 등교하면서 가로수를 꺾어서 철모와 군용차를 시퍼렇게 위장하고 미아리고개 쪽으로 이동하는 국군을 보고 비로소 섬뜩한 전쟁의 현장감을 느꼈으나 남들이 하는 대로 씩씩하게 박수도 치고 만세도 불렀다.”

-박완서의 <그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까> 중에서

성북동 개천 1936년도에 발표한 이태준의 <장마> 속 주인공은 외출하면서 성북동 개천을 지나친다. 과거 성북천의 상류가 있던 이곳은 두 차례의 복개 공사 이후 성북로가 됐다. 1930년대 후반을 살았던 화자는 ‘버스가 이 돌다리까지 들어왔으면’하고 바랐으나 지금은 ‘성북구립미술관.쌍다리앞’ 정류장에 버스가 다닌다.

“나는 집을 나선다. 포도원 앞쯤 내려오면 늘 나는 생각, ‘버스가 이 돌다리까지 들어왔으면’을 오늘도 잊어버리지 않고 하면서 개울물을 내려다본다. 여러 날째 씻겨 내려간 개울이라 양치질을 하여도 좋게 물이 맑다.”

-이태준의 <장마> 중에서

돈암동성당 1950년대, 전쟁이 끝나고 돈암동의 인구가 증가하면서 천주교 신자 또한 급격하게 늘어났다. 늘어난 신자 수를 감당하기 위해 돈암동성당이 탄생했다. 박완서의 <그 남자네 집> (2004)에 등장하는 ‘천주교당’은 돈암동성당을 지칭한다. 화자는 자신이 젊었을 적 살았던 집을 주변 건물들을 통해 찾고 있다.

“그제서야 내가 천주교회와 신선탕 중간 지점에 서 있는 걸 알았다. 나의 옛집은 바로 신선탕 뒷골목에 있었고, 그 남자네 집은 천주교당 뒤쪽에 있었다. 천주교당도 신선탕도 천변길에 있었다. 교회는 중축을 했는지 개축을 했는지 그 자리에 있으되 외양은 많이 바뀌고 커져 있었지만 목욕탕은 그때 그 모습 그대로이고 이름까지 그대로였다.”

-박완서의 <그 남자네 집> 중에서

길음시장 길음시장은 60년 이상의 역사를 가진 전통 시장으로, 정릉천을 중심으로 형성된 이래 성북구 상권의 중심 역할을 해오고 있다. 김소진의 <적리> (1992)는 당시 길음시장의 인수로가 노점상들로 인해 도로의 역할을 다하지 못하는 상황이었음을 묘사한다.

“가로정비계로 배치 받은 석주는 구청 가로계의 요청으로 정비가 한창이던 길음시장 인수로의 현지답사를 나가게 됐다. 인수로는 인수천을 덮어씌워 만든 오백 미터 가량의 도로인데 길을 닦자마자 몰려든 노점상인들이 인도고 차도고 할 것 없이 와글와글 점령을 해버린 터라 도로를 닦은지 십 년이 다되도록 제 구실을 못해내고 있는 형편이었다.”

-김소진의 <적리> 중에서

정릉 계곡 북한산 국립공원에 자리한 정릉 계곡은 인근의 옛 숙박 시설인 청수장과 함께 북한산의 관광지로 주목받는 명소다. 현재는 계곡 생태계 보호 장소로 지정돼 본연의 모습을 온전히 간직하고 있다. 1954년에 발표한 김내성의 <애인>에서는 석란과 지운이 둘만의 시간을 보내는 공간으로 정릉 계곡이 제시된다. 당시 정릉 계곡은 청춘 남녀들이 오붓한 시간을 보낼 수 있는 장소였다.

“어떤 일요일, 지운은 석란과 함께 정릉 계곡을 걸어 올라갔다. 구월 하순의 일이었다. 이날 석란은 선명한 회색 투피이스에 화장을 다소 짙으게 하고 나섰다. 까만 비로드 리봉은 석란의 유일한 취미였다. 그날도 석란은 리봉을 달고 왔다.”

-김내성의 <애인> 중에서

한국순교복자성직수도회 본원 한국 가톨릭 최초의 내국인 수도자를 위한 남자 수도회인 ‘한국 순교복자성직수도회’의 본원 건물이다. 이곳은 정한숙의 <성북구 성북동> (1982)에서 성북동 풍경을 설명하며 소개됐다. ‘붉은 벽돌집 수도원’이라는 설명에 걸맞게, 벽돌로 된 외관이 눈에 띈다. 현재는 수도회 복자사랑 피정의 집으로 사용되고 있다.

“조용한 일요일 아침이면 성북동 골짜구니에 서 있는 붉은 벽돌집 수도원을 향해 단정한 옷차림의 모습이 한가롭게 눈에 띄는가 하면 성북동 개천가에 서 있는 신교 예배당엔 장터 채소 가게 아주머니와 자전거포 젊은 부부 등이 애들을 앞세우고 모여드는 모습도 보였다.”

-정한숙의 <성북구 성북동> 중에서

상허 이태준 가옥, 수연산방

수연산방은 상허 이태준이 1933년부터 1946년까지 살면서 많은 문학 작품을 집필한 고택이다. 1930년대 초에 이태준이 수연산방의 대지를 매입했으며, 1933년 결성된 문학 단체인 ‘구인회’의 주요 활동 무대로 사용됐다. 현재는 이태준의 외종손녀가 당호인 수연산방을 내걸고 찻집으로 운영 중이다. 수연산방 가게 안에는 이태준의 작품과 사진, 고등학교 졸업장 등 그의 흔적이 군데군데 남아있다. 이곳에서 성북의 문인인 그의 온기와 한 잔의 차를 함께 즐겨보면 어떨까.

성북동 비둘기 공원

이곳은 1969년에 발표된 김광섭의 시 ‘성북동 비둘기’를 주제로 성북동 북정마을에 조성됐다. ‘성북동 비둘기’에는 비둘기의 터전이었던 자연에 인간이 들어오면서 쫓기는 신세가 된 비둘기의 내용이 담겨 있다. 시를 읽고 난 후 공원에 방문한다면 벽에 설치된 비둘기 조형물들을 전과는 다른 시선에서 바라볼 수 있다. 인간에게 쫓겨 겨우 살아가는 비둘기들의 처지는 사람들이 거주하는 북정마을에 작게 자리한 이 공원과 비슷하지 않을까.

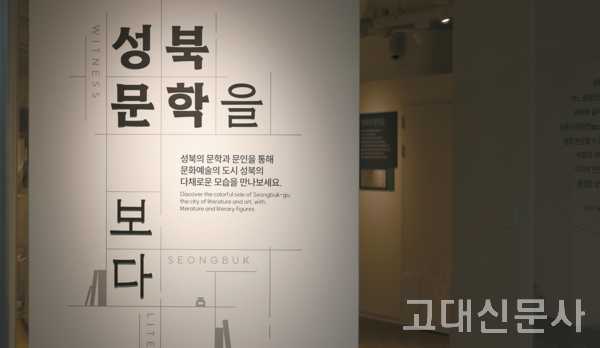

성북근현대문학관

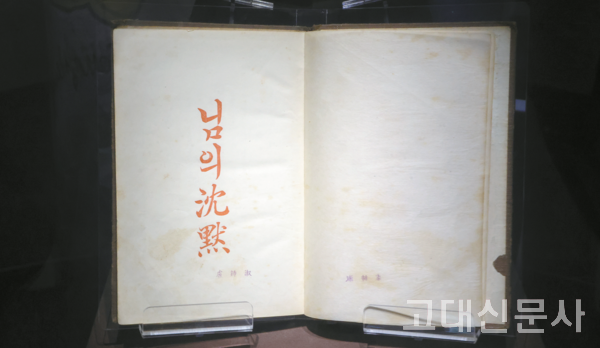

지난 3월 개관한 성북근현대문학관은 성북구의 문학과 문인들을 소개하는 전시관이다. 지하 1층 열람실에서는 성북구와 관련된 작품들을 자유롭게 읽어볼 수 있으며, 2층 상설 전시실에서는 전시 ‘성북 문학을 보다’를 관람할 수 있다. 전시실 한편에는 독서 취향에 대한 질문에 응답하면 관람자의 취향에 맞는 성북구의 문학 작품을 찾아주는 ‘성북 문학 찾기’ 체험도 마련돼 있다. 1층 기획 전시실에서는 한용운 서거 80주기 특별전 ‘긔룬 것은 다 님이다’가 이번 달 29일까지 진행된다.

김준희·안효빈 기자 press@