판매량 전년 대비 4.3% 감소

“저비용 생산 구조 만들어야”

충전소 접근성 개선 필요

전기차 내수시장에 적신호가 켜졌다. 지난해 국산 전기차 판매량은 11만6000여대로 전년 대비 약 6% 감소했다. 지난해 전 세계 전기차 시장 중 판매량이 역성장한 것은 한국이 유일하다. 국내 주요 업체인 현대자동차·기아의 전기차 수출 실적은 증가했지만, 국내 시장에서의 성장률은 둔화됐다. 이호중 한국자동차연구원 미래모빌리티사업단장은 “가파르게 성장하고 있는 산업인 만큼 국내 기업의 내수시장 주도권 확보가 필요한 시점”이라 말했다.

차종 다변화로 소비자 공략해야

지난해 국산 전기차 판매량은 하반기부터 △대기 물량 소진 △고금리·고물가의 경기 영향 △열약한 전기차 충전시설 인프라 등의 요인으로 인해 급감했다. 오히려 하이브리드차의 약진이 진행됐다. 국토교통부에 의하면 지난해 1~11월 신규 등록된 하이브리드차는 35만3000여대로 2022년 판매량인 27만4000여대를 훌쩍 뛰어넘었다. 환경을 고려하는 일부 소비자층이 전기차 대신 하이브리드차를 선택한 것이다. 하이브리드차는 가격이 전기차에 비해 저렴하고 충전의 번거로움이 없다. 한국자동차모빌리티산업협회 관계자는 “아직 국내 소비자들은 내연기관차와 하이브리드차 선호도가 높다”며 “보조금 액수도 줄어들고 있기에 전기차 판매량이 증가하긴 쉽지 않다”고 언급했다.

국내 자동차 업계에선 ‘살 사람은 벌써 다 샀다’는 분석을 내놓는다. 비싼 가격과 불편한 인프라를 감수하는 소비자는 이미 전기차를 구매했다는 것이다. 한국전기차산업협회 관계자는 “국내 전기차 시장은 얼리어답터에게 의존하고 있다”며 “일반 소비자들의 다양한 수요를 맞출 수 있도록 차종의 다변화가 필요하다”고 분석했다. 최신 기술이 탑재된 비싼 차보다는 값싼 차를 원하는 일반 소비자가 선택할 수 있는 차종이 부족하다는 지적이다.

세계 최대 전기차 업체인 테슬라를 비롯해 독일 3개 사(메르세데스-벤츠·BMW·아우디) 등이 업체별로 4개 이상의 모델을 국내에 내세우고 있다. 현재 국내 전기차 시장에서 큰 점유율을 차지하고 있는 현대자동차와 기아의 순수 전기차종은 각각 3종, 2종뿐이다. 자체 플랫폼으로 제작한 모델 중 가장 저렴한 모델도 5100만원이다. 현대의 ‘아이오닉6’는 출고가 5200만원으로, 국내 경쟁 모델인 테슬라의 ‘모델Y’에 비해 300만원가량 더 저렴하다. 그러나 비싼 전기차를 구매할 의사가 있는 소비자들은 비슷한 값에 기술력은 더 뛰어난 해외 전기차를 선호한다. 내연기관차를 보유한 심주용(여·29) 씨는 “추후 전기차를 구매한다면 오토파일럿과 같은 최신 기술을 갖춘 테슬라 모델을 구입할 것 같다”고 말했다. 이호중 단장은 “테슬라는 차량 스펙에 비해 기술 선도적 이미지를 판매에 잘 활용하고 있다”며 “외산 전기차의 하이엔드 모델들은 기술 리더십을 갖추거나 고급 소재를 사용하는 등 프리미엄화를 진행했다”고 전했다.

여기에 수입 브랜드들이 최근 연이어 신차 출시를 예고하면서 수입 전기차의 공세는 올해 들어서도 더욱 거세질 전망이다. 한국자동차모빌리티산업협회 관계자는 “국내 자동차 업계도 여러 차종을 통해 소비자에게 다양한 선택을 할 기회를 제공해야 한다”고 말했다.

가격 경쟁력 확보가 관건

규모의 경제가 불가능한 한국에서 가격 경쟁력을 확보하려면 배터리 기술 개발이 핵심이다. 국산 전기차는 대부분 NCM 배터리를 사용한다. NCM 배터리는 보급형 전기차에서 많이 활용되는 LFP 배터리에 비해 가격이 비싼 대신 에너지 밀도가 높다. 산업연구원 조은교 부연구위원은 “NCM 배터리는 무게 대비 고밀도 효율을 가지고 있지만 해당 배터리만 고집한다면 생산 단가를 낮추기 어렵다”고 이야기했다.

국내 배터리 업체들도 LFP 배터리 개발을 위해 노력하고 있지만, 문제는 원자재 확보다. LFP 배터리의 주원료인 리튬 생산·공급망은 중국 기업이 차지하고 있다. 김경유 산업연구원 선임 연구위원은 “BYD와 테슬라처럼 하나의 차종을 50만대 이상 생산할 수 없다 보니 배터리 등 필수 부품을 저가로 공급받기도 어렵다”고 설명했다. 단일 차종에 집중하지 못한 것 역시 지적된다. 조은교 연구위원은 “현대자동차는 내연기관, 하이브리드, 수소차 등에 사업이 분산돼 있기에 전기차 전문 기업에 비해 시간이 필요한 상황”이라 언급했다.

전문가들은 아울러 생산 구조를 개혁해야 한다고 강조했다. 이호중 단장은 “완성차를 만들었던 노하우를 전기차 생산에 활용해 저비용 생산 구조를 만들어야 한다”고 전했다. 생산 플랫폼을 구축하면 부품 공용화로 원가를 낮추고 생산 효율을 높일 수도 있다. 우종률(공과대 융합에너지공학과) 교수는 “획일화된 플랫폼을 적용할 경우 판매가가 낮아질 수 있을 것”이라며 “공급망 다변화와 지속적인 기술 혁신이 중요하다”고 말했다.

수도권 집중 분포도 문제

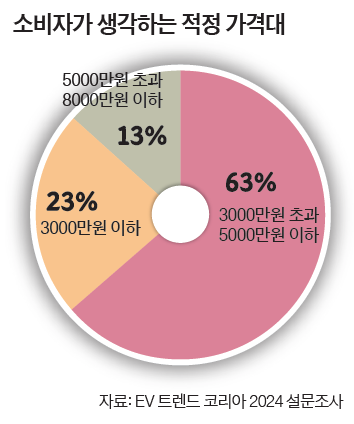

일부 지역에 치우친 충전 인프라 역시 전기차 구매를 꺼리게 하는 요인이다. 양하은(대학원·화공생명공학과) 씨는 “전기차에 관심은 있지만 충전 시간과 충전소의 위치로 구매를 고민하게 된다”고 말했다. ‘EV 트렌드 코리아 2024’ 사무국이 지난 2월 6일부터 26일까지 진행한 설문조사에서도 이와 관련한 불편이 가장 많이 지적됐다. 설문 응답자(1084명)는 전기차를 사용하며 느낀 불편 및 애로사항으로 ‘주행거리 제약으로 인한 충전의 번거로움(36%, 390명)’을 가장 많이 꼽았다.

하지만 충전소의 절대적 숫자가 부족한 것은 아니다. 2023년 3분기 기준 국내에는 총 25만2446기의 전기차 충전소가 설치돼 있다. 국내 등록 전기차가 54만3900대이기에 전기차 2대당 1대꼴로 충전소가 설치돼 있는 셈이다. 환경부 관계자는 “국내에 보급된 전기차 충전소는 중국과 유럽 국가의 평균보다 압도적으로 높은 편”이라고 전했다. 충전소의 수도권 집중분포가 문제다. 전기차를 보유한 김온유(여·21) 씨는 “장거리 운전 시 항상 충전소 위치를 생각해야 한다”며 “주유소와 비교해 번거로움이 있다”고 전했다. 우종률 교수는 “충전소 보급률은 세계 1위 수준이지만 고장난 채로 방치되거나 필요한 장소에 없는 경우가 많아 소비자 접근성이 떨어진다”고 설명했다. 이어 “국내는 대다수가 아파트에 살고 있고 가정에서 충전하는 사람이 드물기에 더욱 접근성이 중요하다”고 설명했다. 이에 정부는 생활거점·이동거점·물류거점에 2027년까지 누적 85만기의 충전소 설치를 목표하고 있다.

김경유 연구원은 “전기차는 친환경 모빌리티의 대표주자”라며 “소비자 인식 변화와 기업 혁신이 뒤따른다면 내수 시장도 회복될 것”이라고 전망했다.

글|도한세 기자 dodo@

사진|하동근 기자 hdnggn@