“당신이 좋아서 당신이 독립된 국가에 살기를 바랍네다.” (p. 36)

“네 한 사람 나가고 내 한 사람 가입하는 거이 아이디. 내래 일당백 일당천 할 거이니까네, 삼이 네 덕에 파업단에 백 명 보탬 되구 천 명 보탬이 된 거이다. 알갔어?” (p.177)

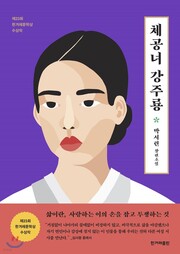

전빈은 주룡을 사랑해 독립운동가로 살았고, 주룡은 전빈을 사랑해 그 길에 함께 뛰어든다. 주룡은, 학생이 되고 싶었으나 꼼짝없이 공장에 취업해야 했던 옥이와, 회사 측의 협박으로 노동조합에서 탈퇴할 수밖에 없었던 삼이를 사랑했기에 노동운동에 투신한다.

어떤 이들은 사람들을 아프게 하는 사회구조에 눈을 떴을 때, 분노하고 좌절하는 것에 그치지 않고 그와 맞서 싸우겠다고 다짐한다. 그 다짐은 삶의 굴곡에 따라 휘청이기도 하고, 옅어지기도 하고, 실망과 회의감을 불러오기도 한다. 이때, 그럼에도 싸움을 이어 나가도록 힘을 불어넣고 다짐을 굳건히 만들어주는 것은 ‘사랑’이다.

여기에서 명명하는 ‘사랑’은 이성애 중심적, 가족주의적 의미에서 벗어난다. 사랑하는 사람이 분노하는 이유를 이해하는 것, 사랑하는 사람이 겪은 아픔을 자신의 아픔으로 여기고 함께 해결하고자 하는 것, 사랑하는 사람의 범위를 점차 확장시키는 것, 자신이 죽고 나서도 투쟁을 이어 나갈 사람들이 있다고 믿는 것, 자신이 죽은 후에도 살아갈 사람들을 사랑하는 것. 이것이 강주룡의, 그리고 싸우는 사람들의 사랑이다.

“그러니 인민 여러분, 내 목숨을 내걸고 외치는 말을 들어주시라요. 마흔아홉 파업단 동지들의, 이천삼백 피양 고무 직공의, 조선의 모든 노동하는 여성의 단결된 뜻으로 호소합네다.” (p. 236)

목을 매려던 천을 타고 을밀대 지붕 위로 올라가 우리나라 최초의 여성 고공농성을 펼친 주룡. 자신이 살아있는 동안 사회 전체에는 변혁이 일어나지 않을 것임을 알고 있었지만, 그는 ‘조선의 모든 노동하는 여성’을 사랑했기에 죽음을 결심하고 싸웠다.

사회가 개인화되고 파편화되어 사람들이 서로의 분노와 아픔과 좌절을 서로의 탓으로 돌리는 사회에서, 우리는 <체공녀 강주룡>을 통해 그 너머의 세상을 상상할 수 있다. 완벽하지 않은 채로 서로 의지하고 서로를 사랑하며 연결된 사람들의 사회를 그려 본다. 죽기를 각오한 신념 혹은 자신을 뒤흔들었던 경험 대신, 사랑만 있어도 함께 싸울 수 있는 사람들과 손을 잡으며.

최수인(문과대 언어22)