지원 부족해 사비 쓰는 위탁부모

“위탁부모에 친권 일부 부여해야”

전담 인력 적어 원가정 복귀 난항

가정위탁은 친부모의 부재, 학대, 빈곤 등으로 원가정에서 분리된 아동이 다른 가정에서 일정 기간 생활하도록 지원하는 제도다. 아동과 친자 관계를 맺는 입양 부모와 달리 위탁부모는 친부모가 양육 능력을 회복할 때까지만 아동을 보호한다. 아동이 원가정과 비슷한 환경에서 주양육자와 안정된 관계를 형성할 수 있다는 장점이 있지만 낮은 인지도와 부족한 지원에 위탁부모를 찾기는 어렵다.

위탁가정 없어 시설로 가는 아동들

가정위탁은 시설형 보호에 비해 아동의 건강한 성장에 유리해 바람직한 보호조치 유형으로 꼽힌다. 임성민 인천가정위탁지원센터 복지팀 직원은 “위탁가정 구성원의 안정적인 사랑과 지지는 아동의 정서 안정과 발달에 도움이 된다”고 했다. 여러 아동이 함께 생활하는 양육시설과 달리 일대일 돌봄이 가능한 것도 장점이다. 박명숙(상지대 사회복지학과) 교수는 “아동에게는 감정 변화나 욕구에 맞는 격려가 중요한데 시설보호는 아동의 개별 욕구를 충족해주지 못한다”며 “아동이 어쩔 수 없이 원가정을 떠나도 가장 유사한 환경에서 보호받아야 한다”고 말했다.

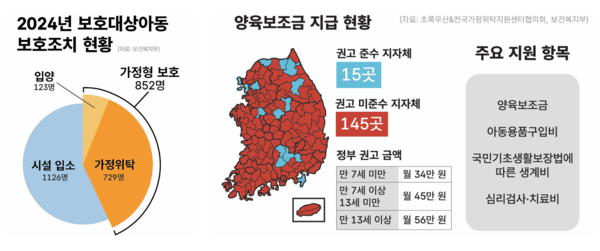

그러나 한국의 아동보호체계는 가정이 아닌 시설 중심이다. 보건복지부에 따르면 지난해 보호조치된 아동 1978명 중 시설 입소 아동은 1126명으로 가정형 보호를 받은 아동 852명보다 많았다. 가정위탁 아동은 707명으로 전체의 35.7%였다. 설한나 노원구 아동보호전담요원은 “보호대상아동이 생기면 입양, 가정위탁 등 가정형 보호를 우선하라는 매뉴얼이 있지만 위탁가정 수가 부족해 양육시설로 가는 아동이 많다”고 했다.

위탁부모가 부족한 이유는 가정위탁 제도의 인지도가 낮기 때문이다. 대다수 위탁부모는 친부모 대신 아동을 양육하면서 가정위탁 제도를 알게 된 친인척이고 비혈연 위탁은 소수에 그친다. 보건복지부 자료를 보면 2022년 기준 가정위탁 중장기 보호조치를 받은 아동 9312명 중 8204명이 친인척에게 맡겨졌다. 비혈연 위탁아동은 871명뿐이었다. 만 5세 위탁아동을 양육 중인 위윤미(여·54) 씨는 “봉사를 하고 싶어 아동복지단체에 연락했다가 가정위탁 제도를 처음 알게 됐다”며 “아동을 돌보려는 마음이 있는 사람도 적극 찾아보지 않는 한 가정위탁 제도를 알기 어렵다”고 말했다.

가정위탁제도를 알아도 경제 부담 때문에 선뜻 위탁부모에 자원하기는 어렵다. 위탁가정은 기초생활수급비, 아동용품구입비, 심리검사치료비 등을 지원받지만 양육비용은 이를 초과한다. 위 씨는 “각종 지원금으로 아이 의식주를 해결하고 학원 등록과 심리치료에 사비를 들인다”며 “주 2회 상담이 필요한데 심리검사치료비는 주 1회분만 지원돼 추가 비용을 부담한다”고 말했다.

정부는 지자체에 위탁아동 1명당 월 34만 원에서 56만 원의 양육보조금을 지급하도록 권고하지만 정부 권고 수준에 못 미치는 양육보조금을 받는 위탁가정도 많다. 지자체 재량에 따라 지원금의 항목과 액수가 달라지기 때문이다. 초록우산 어린이재단에 따르면 올해 양육보조금 정부 권고를 준수한 지자체는 15곳뿐이고 미준수 지자체는 145곳에 달했다. 10년 동안 위탁아동을 양육한 현운자(여·67) 씨는 “경기도 용인시에서 전북특별자치도 남원시로 이사하면서 40만 원이던 양육보조금이 34만6천 원으로 줄었다”며 “학원비 20만 원 등 용인에는 있지만 남원에 없는 지원금도 많아 깎인 지원금 총액이 40만 원에 달한다”고 했다. 지역 간 지원금 격차 해소를 위해 *지방이양사업인 가정위탁 지원을 국고보조사업으로 전환해야 한다는 주장이 나온다. 박 교수는 “정부는 가정위탁 지원 예산 확보와 사업 운용을 지자체에 맡겨두고 지자체가 양육보조금 권고 금액을 준수하지 않아도 제재하지 않는다”며 “정부가 직접 예산을 집행해야 전국의 위탁가정이 같은 지원을 받을 수 있다”고 말했다.

법정대리인 없어 일상 불편도

위탁부모는 위탁자녀의 실제 양육자이지만 여권 발급, 수술, 통장 개설 등 중요한 결정을 내릴 수 없다. 아동의 친권자가 아닌 동거인으로 분류돼 법정대리권이 없기 때문이다. 유년기부터 23세까지 조부모 위탁을 받은 안다희(여·30) 씨는 “중학교 3학년에 아버지가 돌아가셔서 법정대리권을 행사해줄 사람이 없었다”며 “아버지 사망진단서 등 구비 서류가 많아 휴대폰을 개통하는 데 꼬박 하루가 걸렸다”고 말했다. 현 씨는 “친부모와 연락이 끊겨 가족 구성원 모두가 가입한 자동차 보험을 위탁자녀만 못 들었다”고 했다. 법정대리인 공백으로 인한 제약이 아동에게 낙인으로 작용한다는 지적도 나온다. 위 씨는 “위탁아동은 자기 명의로 카드를 만들 수 없을 때처럼 사소한 순간에 절망을 느끼며 자신이 다른 아이들과 다르다는 걸 체감한다”며 “위탁부모도 친부모처럼 아이를 키울 수 있는 권한이 생기면 좋겠다”고 말했다.

위탁아동의 법정대리인 공백을 해소할 방법으로 **미성년후견인 제도가 있지만 실효성이 낮다. 후견인 선임 청구 권한이 있는 지자체장이 후견 제도를 잘 모르고 적극 나서지 않기 때문이다. 제철웅(한양대 법학전문대학원) 교수는 “지자체 공무원은 후견인 선임 청구가 익숙하지 않아 추진하길 꺼린다”며 “지자체장에게도 선임 청구 권한은 있지만 책임은 없어 청구권 행사에 소극적이다”라고 말했다. 위탁부모나 아동의 친인척이 후견인 선임을 청구해도 소송 절차가 복잡해 도중에 포기하는 경우가 많다. 제 교수는 “위탁아동 후견인 선임에 전문성이 부족한 법관이 오류 소지를 줄이기 위해 위탁부모에게 과도하게 많은 서류를 요구한다”며 “외부 전문가가 아동에게 후견인이 필요한지 판단하는 데에도 오랜 시간이 걸려 위탁부모가 소송을 포기하게 된다”고 설명했다.

미성년후견인 제도가 원활히 운영되려면 아동보호 전문 인력을 늘리고 책임자를 명확히 정해야 한다. 제 교수는 “해외에서는 지자체가 아동복지 전문 인력을 20~30명 고용해 이들이 후견인 선임 신청을 이끈다”며 “우리나라도 지자체 소속 아동보호 전담 인력을 확충해 책임을 맡겨야 한다”고 말했다. 제22대 국회에서도 지자체의 후견인 선임 청구 책임을 강화하는 취지의 입법 시도가 있었다. 지난해 8월 김미애 국민의힘 의원이 대표 발의한 아동복지법 개정안에는 지자체가 법원에 친권상실 선고를 청구할 수 있는 사유를 구체화하는 내용이 포함됐다.

위탁부모에게 제한적 법정대리권을 부여해야 한다는 주장도 나온다. 제 교수는 “독일 등 선진국은 법에 근거해 위탁부모가 친권을 일부 행사할 수 있게 한다”며 “위탁부모에게도 일상 양육에 필요한 만큼 친권자와 유사한 권한을 인정해야 한다”고 말했다.

현장 인력 확충처우 개선해야

가정위탁의 본 목적은 아동의 원가정 복귀지만 돌아가는 아동은 극소수다. 친부모와 연락이 끊겨 면접교섭조차 이뤄지지 않는 경우가 많기 때문이다. 아동보호전담요원 A씨는 “친부모와 면접교섭을 진행해야 아동이 원가정에 복귀할 수 있는데 우리 지역 위탁아동의 75%는 연락 두절, 친부모 부재 등으로 면접교섭이 불가하다”고 했다. 아동이 원가정 복귀를 원치 않는 사례도 있다. 안 씨는 “위탁가정에서 10년 넘게 살았는데 원가정으로 복귀해야 한다는 말을 들으면 당황스럽다”며 “성인이 돼 자립하고 나면 복귀가 불필요하게 느껴진다”고 말했다.

친부모와 아동에게 원가정 회복 의지가 있고 복귀가 아동에게 해롭지 않다면 면접교섭이 가능하다. 면접교섭이 가능한 때에는 아동보호전담요원의 세심한 사례 관리가 필요한데 아동보호전담요원 인력은 부족한 실정이다. 설 요원은 “노원구에는 아동보호전담요원이 4명뿐이라 한 명이 40명의 아동을 담당하고 있다”며 “신생아 입양 상담부터 자립준비청년 지원까지 다양한 업무를 동시에 처리해야 해서 원가정 회복 업무에만 집중하기 힘들다”고 토로했다. 아동보호전담요원이 주로 계약직 근로자인 점도 원가정 복귀를 어렵게 한다. 박 교수는 “아동보호전담요원은 순환보직이라 전문성을 쌓으려 하면 계약이 종료돼 이직한다”며 “원가정을 회복하려는 아동, 부모와 신뢰를 쌓기 어려운 여건”이라고 말했다.

결국 원가정 복귀를 활성화하려면 오랫동안 일할 아동보호전문요원을 확충해야 한다. 박 교수는 “제한된 인력으로는 당장 원가정에서 분리된 아동을 신경 쓰기도 벅차다”며 “인력이 충분해야 장기 과제인 원가정 회복도 원활히 이뤄질 수 있다”고 했다. 실제로 아동보호전담요원의 세심한 노력이 원가정 복귀라는 결실을 맺은 사례가 있다. A씨는 “키즈카페, 놀이공원 등 아동 눈높이에 맞는 장소에서 친모와 아동의 면접교섭을 지원해 아동의 원가정 복귀를 성공시켰다”며 “인력이 늘고 처우가 개선되면 아동보호전문요원이 아동과 라포를 형성하고 전문성을 키우는 데 도움이 된다”고 했다.

*지방이양사업: 중앙정부의 권한, 사무, 재원을 지방자치단체로 이전해 지자체가 자율적으로 기획운영하는 사업.

**미성년후견인 제도: 아동의 친권자가 없거나 권한을 제대로 행사하기 어려울 때 법원이 후견인을 지정하는 제도.

글 | 박효빈 기자 binthere@

인포그래픽 | 송민경 기자 pull@

사진제공 | 위윤미