‘빨리빨리!’ 한국에서 쉽게 들을 수 있는 말이다. 한국에서 된소리와 거센소리가 처음 발달한 건 백성이 힘들게 살던 양란 때라는 설이 있다. 이후 500년간 우리나라는 주변국의 간섭을 딛고 한강의 기적을 이뤄냈다. 그래서인지 뭐든 ‘퍼뜩’하는 문화를 가진 한국인에겐 ‘퍼뜩’이라는 단어가 어울린다. 각 나라의 언어가 주는 어감은 그 민족의 이미지를 비추는 거울과도 같다. 유럽 곳곳을 다니며 만난 사람들이 사용하는 사소한 일상어에서도 마찬가지다.

핀란드어는 음절을 길게 늘여서 발음해야 하는 단어가 많아 느긋하게 느껴진다. 사과할 땐 ‘Anteeksi’, 감사를 표할 땐 ‘Kiitos’라고 한다. 말끝은 주로 내리기에 겉으로는 무뚝뚝해 보이지만, 속은 핀란드 사우나처럼 따뜻하다. 핀란드 기숙사 보안관은 혼자 무거운 짐을 옮기는 나를 보고 힘든 내색 없이 도와줬고, 내가 말을 잘 이해하지 못해도 천천히 다시 설명하며 나를 배려했다.

영국 영어는 발음 중간중간 잡아주는 특유의 억양이 강하다. 억양에서조차 영국인이 생각하는 ‘젠틀함’을 늘 지키고자 한다. 레스토랑에서 주문할 때마다 서빙하는 직원은 “How are you today?”로 인사를 건넸다. 영국 할머니는 횡단보도를 걷던 나에게 영국이 한국만큼 안전하지 않다며 휴대폰 소매치기를 조심하라고 주의를 주기도 했다.

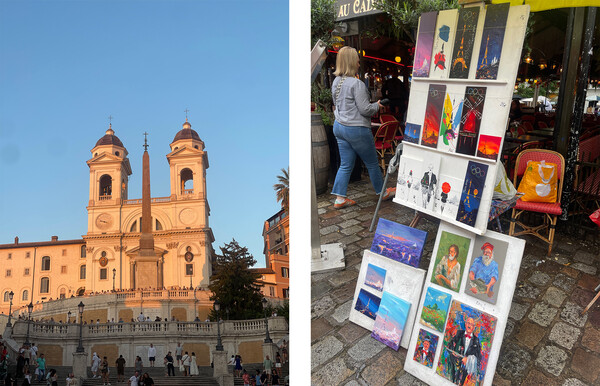

‘Bonjour!’ 특유의 울림소리가 인상적인 프랑스는 낭만에 죽고 낭만에 사는 사람들로 가득했다. 몽마르뜨 언덕에 그림을 전시하고 파는 거리 예술가, 그리고 하루에 한 번씩은 꼭 봤던 아코디언, 바이올린 등의 악기 버스킹이 마음을 울렸다. 옆 나라 이탈리아에선 ‘Chao!’로 활기차게 인사한다. ‘s’, ‘z’ 발음이 위트 있게 느껴지는 저녁 인사 ‘Buonasera’, 감사 인사 ‘Grazie’도 자주 들을 수 있다. 이탈리아어를 떠올리면 영어를 못해도 밝게 웃어주던 이탈리아 아저씨들이 떠오른다.

언어는 복잡하기에 경향성만으로 설명할 수는 없다. 여러 민족이 같이 언어를 사용하기에 언어가 민족 전체를 대변할 수도 없다. 그러나 일상적으로 사용하는 표현에서마저 각국의 모습을 엿볼 수 있다는 건 하나의 매력이다. 외국인과 대화할 때 어떤 단어가 그 나라의 대표적인 인상을 나타내는지 고민하며 쏠쏠한 재미를 느끼길 바란다.

김규원(사범대 국교21)